格特鲁德·伊丽莎白·玛拉 (Gertrud Elisabeth Mara) |

格特鲁德·伊丽莎白·玛拉

1765 年,XNUMX 岁的 Elisabeth Schmeling 敢于在她的家乡——德国城市卡塞尔举办一场公开音乐会。 十年前,她已经享有一些名声。 伊丽莎白作为小提琴神童出国。 现在她从英国回来,成为一名有抱负的歌手,一直陪伴女儿担任经理的父亲为了吸引卡塞尔宫廷的注意,给她打了一个响亮的广告:谁要选择唱歌作为自己的职业,就必须讨好统治者,进入他的歌剧。 黑森州伯爵作为专家,派他的歌剧团团长莫雷利来参加音乐会。 他的句子是:“Ella canta come una tedesca”。 (她唱得像个德国人——意大利人。)没有比这更糟的了! 伊丽莎白当然没有被邀请上法庭。 这并不奇怪:当时德国歌手的报价极低。 他们必须从谁那里获得这样的技能才能与意大利大师竞争? XNUMX世纪中叶,德国歌剧本质上是意大利歌剧。 所有或多或少重要的君主都有歌剧团,通常是从意大利邀请来的。 他们完全由意大利人参加,其中包括大师,他的职责还包括作曲,最后是首席女主角和第二位歌手。 德国歌手,如果他们被吸引,只为最近的角色。

毫不夸张地说,巴洛克晚期的伟大德国作曲家对他们自己的德国歌剧的出现没有任何贡献。 亨德尔像意大利人那样写歌剧,像英国人那样写清唱剧。 格鲁克创作了法国歌剧《格劳恩》和《哈斯》——意大利歌剧。

XNUMX世纪初前后的五十年早已一去不复返了,当时一些事件为德国国家歌剧院的出现带来了希望。 当时,在德国的许多城市,戏剧建筑如雨后春笋般拔地而起,虽然重复了意大利建筑,但充当了艺术中心,并没有一味照搬威尼斯歌剧。 这里的主要角色属于汉堡 Gänsemarkt 的剧院。 富裕的贵族城市的市政厅支持作曲家,尤其是才华横溢、多产的莱因哈德·凯撒,以及创作德国戏剧的编剧。 它们以圣经、神话、冒险和当地历史故事为基础,并伴有音乐。 然而,应该认识到他们与意大利人的高声文化相去甚远。

几十年后,德国歌唱剧开始发展,当时,在卢梭和 Sturm und Drang 运动的作家的影响下,一方面精致的做作(因此,巴洛克歌剧)与自然和民俗之间出现了对抗,在另一。 在巴黎,这场对抗导致了小丑主义者和反小丑主义者之间的争论,这场争论早在二十世纪中叶就开始了。 它的一些参与者扮演了对他们来说不寻常的角色——尤其是哲学家让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)站在了意大利歌剧布法的一边,尽管在他令人难以置信的流行单曲《乡村巫师》中动摇了夸张抒情诗的主导地位悲剧——让·巴蒂斯特·卢利的歌剧。 当然,起决定性作用的不是作者的国籍,而是歌剧创作的根本问题:什么是存在的权利——程式化的巴洛克式的华丽或音乐喜剧,人工还是回归自然?

格鲁克的改革派歌剧再次将天平倾斜于神话和悲情。 这位德国作曲家以生命真理的名义,在与花腔的辉煌霸权作斗争的旗帜下,登上了巴黎的世界舞台; 但事实证明,它的胜利只是延长了古代神和英雄、阉人和女主角的破碎统治,即晚期巴洛克歌剧,反映了皇家宫廷的奢华。

在德国,反对它的起义可以追溯到 1776 世纪的最后三分之一。 这一优点属于最初温和的德国 Singspiel,它是纯本地制作的主题。 1785 年,皇帝约瑟夫二世在维也纳创立了国家宫廷剧院,他们在那里用德语演唱,五年后,莫扎特的德国歌剧《后宫劫持》彻头彻尾上演。 这只是一个开始,尽管是由德国和奥地利作曲家创作的众多 Singspiel 作品准备的。 不幸的是,“德国国家剧院”的热心拥护者和宣传者莫扎特很快不得不再次求助于意大利编剧。 “如果剧院里至少再多一个德国人,”他在 XNUMX 号抱怨道,“剧院会变得完全不同! 只有我们德国人认真地开始用德语思考、用德语行动、用德语歌唱,这项伟大的事业才会蓬勃发展!”

但一切还远非如此,年轻歌手 Elisabeth Schmeling 在卡塞尔第一次在德国公众面前表演时,这位后来征服了欧洲首都的 Mara 将意大利的首席女声推向了阴影,并在威尼斯都灵用自己的武器击败了他们。 腓特烈大帝有句名言,他宁愿听他的马表演的咏叹调,也不愿在他的歌剧中出现一位德国女主角。 让我们回想一下,他对包括文学在内的德国艺术的蔑视仅次于对女性的蔑视。 就连这位国王也成为她的热心崇拜者,这对玛拉来说是何等的胜利!

但他并没有把她奉为“德国歌手”。 同样,她在欧洲舞台上的胜利并没有提升德国歌剧的声望。 在她的一生中,她只用意大利语和英语演唱,只演出意大利歌剧,即使它们的作者是约翰·阿道夫·哈斯、弗雷德里克大帝、卡尔·海因里希·格劳恩或亨德尔的宫廷作曲家。 当你熟悉她的曲目时,每走一步你都会看到她最喜欢的作曲家的名字,他们的乐谱时不时泛黄,在档案馆里积满了无人认领的灰尘。 这些是纳索里尼、加扎尼加、萨基尼、特拉埃塔、皮钦尼、伊奥梅利。 她比莫扎特活了 XNUMX 年,格鲁克活了 XNUMX 年,但谁都没有得到她的青睐。 她的元素是古老的那不勒斯美声歌剧。 她全心全意地献身于意大利的歌唱学校,她认为这是唯一真正的歌唱学校,并且鄙视一切可能会破坏女主角绝对全能的事物。 而且,在她看来,女主唱得好听,其他的都不重要。

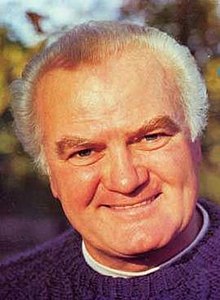

我们收到了同时代人对她的艺术技巧的热烈评价(更引人注目的是伊丽莎白完全是自学成才的)。 证据显示,她的声音音域最广,在两个半八度之内唱歌,从小八度的B到第三个八度的F都可以轻松记下; “所有的音调听起来都一样纯净、均匀、优美、奔放,仿佛不是女人在唱歌,而是在吹奏美丽的小风琴。” 时尚而精确的演奏、无与伦比的节奏、优雅和颤音是如此完美,以至于在英国,“像玛拉一样歌唱”这句话在流传。 但是关于她的演技数据并没有什么异常的报道。 当她被指责即使在爱情戏中她也保持冷静和漠不关心时,她只是耸了耸肩:“我该怎么办——用脚和手唱歌? 我是一个歌手。 用声音做不了的事,我不做。 她的容貌是最普通的。 在古代肖像中,她被描绘成一个丰满的女士,脸上充满自信,对美丽或灵性都不感到惊讶。

在巴黎,她的衣着缺乏优雅被嘲笑。 直到生命的尽头,她从未摆脱过某种原始性和德国的乡土主义。 她的整个精神生活都在音乐中,而且只在音乐中。 不仅在唱歌方面; 她完美地掌握了数字贝司,领悟了和声学说,甚至自己创作了音乐。 一天,Gazza-niga 大师向她坦白说他找不到咏叹调祈祷的主题。 首映的前一天晚上,她亲手写了这首咏叹调,作者非常高兴。 并且在咏叹调中引入各种花腔技巧和变化来满足您的口味,使它们达到精湛技艺,这在当时通常被认为是任何首席女歌手的神圣权利。

玛拉当然不能归功于才华横溢的歌手的数量,比如施罗德-德夫里恩特。 如果她是意大利人,她的名气不会减少,但她将留在剧院历史上,只是一系列杰出的女主角中的一个。 但是玛拉是德国人,这种情况对我们来说是最重要的。 她成为这个民族的第一个代表,胜利地闯入了意大利声乐天后的方阵——无可否认的世界级的第一位德国首席女声。

玛拉长寿,几乎与歌德同时。 她于 23 年 1749 月 8 日出生在卡塞尔,也就是与这位伟大的诗人同年出生,比他多活了将近一年。 作为过去的传奇名人,她于 1833 年 XNUMX 月 XNUMX 日在 Reval 去世,在前往俄罗斯的途中,歌手们拜访了她。 歌德多次听到她的歌声,这是他在莱比锡上学时第一次听到她的歌声。 然后他又敬仰了那个“最美歌手”,那个时候从美丽的Crown Schroeter那里挑战了美人的手掌。 然而,这些年来,令人惊讶的是,他的热情有所缓和。 但当老友们隆重庆祝玛丽八十二周年时,奥林匹亚人却不愿袖手旁观,为她献上两首诗。 这是第二个:

献给玛拉夫人 献给她诞生的辉煌日子,魏玛,1831 年

用一首歌,你的道路已被击败,所有被杀的人的心; 我也唱过,启发了 Torivshi 你一路走来。 我仍然记得关于唱歌的乐趣我送你你好就像一个祝福。

被同龄人尊敬的老妇人变成了她最后的快乐之一。 她“接近目标”; 在艺术方面,她在很久以前就实现了她所希望的一切,几乎直到最后几天她才表现出非凡的活动——她教歌唱课,八十岁时,她用戏剧中的一幕来招待客人,她在剧中扮演唐娜的角色安娜。 她曲折的人生道路,将玛拉带到了荣耀的最高峰,经历了需要、悲伤和失望的深渊。

伊丽莎白·施梅林出生在一个小资产阶级家庭。 她是卡塞尔市音乐家的十个孩子中的第八个。 当女孩六岁时,她在拉小提琴方面取得了成功,施梅林神父立即意识到,人们可以从她的能力中受益。 那个时候,也就是在莫扎特之前,就有了神童的大风尚。 然而,伊丽莎白并不是一个神童,只是拥有音乐能力,这在拉小提琴时是偶然表现出来的。 起初,父女俩在小王子的宫廷里吃草,然后搬到了荷兰和英国。 那是一个起起落落的时期,伴随着小小的成功和无尽的贫困。

要么施梅林神父指望从歌唱中获得更大的回报,要么据消息人士透露,他真的受到了一些英国贵族女士的言论的影响,即无论如何,一个小女孩拉小提琴是不合适的。 XNUMX 岁时,伊丽莎白一直以歌手和吉他手的身份表演。 歌唱课——来自著名的伦敦老师 Pietro Paradisi——她只用了四个星期:免费教她七年——这正是当时完整的声乐训练所需要的——意大利人,她立即看到了她的罕见自然数据,仅在将来他将从以前的学生的收入中扣除的条件下达成一致。 与这个老施梅林不能同意。 好不容易才和女儿勉强维持生计。 在爱尔兰,施梅林进了监狱——他付不起旅馆的账单。 两年后,不幸降临在他们身上:从卡塞尔传来他们母亲去世的消息; 在异国他乡待了十年,施梅林终于要回老家了,但一个法警出现了,施梅林再次因债务入狱,这次是三个月。 得救的唯一希望是一个十五岁的女儿。 绝对独自一人,她乘坐一艘简单的帆船穿过运河,前往阿姆斯特丹,与老朋友们见面。 他们从囚禁中救出施梅林。

落在老人头上的失败并没有破坏他的事业。 正是由于他的努力,在卡塞尔举行了音乐会,伊丽莎白“像德国人一样唱歌”。 毫无疑问,他会继续让她参与新的冒险,但更聪明的伊丽莎白不再服从。 她想去宫廷剧院看意大利歌手的表演,听听他们的歌声,向他们学习。

她比任何人都清楚,她知道自己有多么缺乏。 显然,她对知识和非凡的音乐能力有着巨大的渴望,她在几个月内完成了其他人需要多年努力才能完成的事情。 在小法院和哥廷根市演出后,她于 1767 年参加了莱比锡的约翰·亚当·希勒 (Johann Adam Hiller) 的“伟大音乐会”,这是莱比锡布商大厦音乐会的先驱,并立即订婚。 在德累斯顿,选举人的妻子自己也参与了她的命运——她将伊丽莎白分配到了宫廷歌剧院。 这个女孩只对她的艺术感兴趣,拒绝了几位申请人的手。 每天四个小时她都在唱歌,此外——钢琴、跳舞,甚至阅读、数学和拼写,因为童年的流浪岁月实际上已经为学校教育而丢失了。 很快,他们甚至在柏林也开始谈论她。 弗里德里希国王的首席小提琴手弗朗茨·本达(Franz Benda)将伊丽莎白介绍给了宫廷,并于 1771 年被邀请到无忧宫。 国王对德国歌手的蔑视(顺便说一句,她完全同意)对伊丽莎白来说并不是什么秘密,但这并没有阻止她毫无尴尬地出现在强大的君主面前,尽管当时的性格任性和专制,典型的“老弗里茨”。 她轻而易举地从床单上给他唱了一首充满了格劳恩歌剧《大不列颠》中的琶音和花腔的壮丽咏叹调,并获得了回报:震惊的国王惊呼道:“看,她会唱歌!” 他大声鼓掌,并大喊“好极了”。

就在那时,幸福对 Elisabeth Schmeling 微笑了! 国王没有“听马的嘶鸣”,而是命令她在他的宫廷歌剧中扮演第一位德国女主角,也就是说,在一个直到那天只有意大利人唱歌的剧院里,包括两个著名的阉人!

弗雷德里克非常着迷,老施梅林在这里也担任他女儿的商务经理,设法为她谈判了三千塔勒的惊人薪水(后来进一步增加)。 伊丽莎白在柏林宫廷待了九年。 在国王的宠爱下,她甚至在她自己访问欧洲大陆的音乐之都之前就已经在欧洲各国广受欢迎。 在君主的恩宠下,她成为了一位受人尊敬的宫廷夫人,她的位置受到了其他人的追捧,但每个宫廷中不可避免的阴谋对伊丽莎白毫无帮助。 欺骗和爱都没有动摇她的心。

你不能说她的职责负担很重。 主要是在国王的音乐晚会上唱歌,他自己吹长笛,并且在狂欢节期间的大约十场演出中担任主要角色。 自 1742 年以来,普鲁士典型的简单但令人印象深刻的巴洛克式建筑出现在菩提树下 - 皇家歌剧院,建筑师 Knobelsdorff 的作品。 被伊丽莎白的才华所吸引,“来自人民”的柏林人开始更频繁地参观这座为贵族而设的外语艺术殿堂——按照弗里德里希明显保守的口味,歌剧仍然以意大利语演出。

入场是免费的,但剧院大楼的门票是由员工分发的,他们至少必须把它粘在手中,至少喝茶。 名额严格按照等级和等级分配。 第一层——朝臣,第二层——其他贵族,第三层——城市的普通市民。 国王坐在摊位上每个人的前面,在他身后坐着王子。 他穿着长筒眼镜跟随舞台上的事件,他的“bravo”作为掌声的信号。 与弗雷德里克分开居住的王后和公主们占据了中央包厢。

剧院没有暖气。 在寒冷的冬日,蜡烛和油灯散发的热量不足以使大厅供暖时,国王采取了一种久经考验的补救措施:他命令柏林卫戍部队在剧院大楼内执行军事任务。天。 军人的任务很简单——站在棚子里,散发着身体的温暖。 阿波罗和火星之间真正无与伦比的伙伴关系!

或许伊丽莎白·施梅林这位在戏剧苍穹中迅速崛起的明星,在她离开舞台的那一刻,如果不是她,她将只剩下普鲁士国王的宫廷女主角,换句话说,一个纯粹的德国女演员。在莱茵斯堡城堡的一场宫廷音乐会上遇到了一个男人,这个男人先是扮演了她的情人,然后是她的丈夫,却在不知不觉中成为了她获得世界认可的罪魁祸首。 Johann Baptist Mara 是国王的弟弟普鲁士王子海因里希的宠儿。 这位土生土长的波西米亚人,一位天才的大提琴手,性格令人作呕。 这位音乐家也喝酒,喝醉后变得粗鲁和欺负人。 年轻的女主人公在此之前只知道她的艺术,对一位英俊的绅士一见钟情。 老施梅林不遗余力地劝说他的女儿不要与他有不正当的关系,但徒劳无功。 他只实现了她与她父亲的分手,但没有给他分配赡养费。

有一次,当玛拉应该在柏林的法庭上比赛时,他被发现在一家小酒馆喝得烂醉如泥。 国王大怒,从此音乐家的生活发生了翻天覆地的变化。 国王一有机会就将马拉塞进某个省级的洞里,甚至有一次与警察一起被派往东普鲁士的马林堡要塞。 只有首席女仆的绝望请求才迫使国王将他送回。 1773 年,尽管宗教不同(伊丽莎白是新教徒,玛拉是天主教徒),尽管老弗里茨极力反对,但他们还是于 XNUMX 年结婚。他的首席女主角的亲密生活。 国王不情愿地接受了这场婚姻,将伊丽莎白交给了歌剧导演,这样,上帝保佑,她不会想到在狂欢节之前怀孕。

伊丽莎白玛拉,现在被称为她,不仅享受舞台上的成功,而且享受家庭幸福,她在夏洛滕堡生活得很好。 但她失去了内心的平静。 她丈夫在宫廷和歌剧中的挑衅行为使她的老朋友疏远了,更不用说国王了。 曾经在英国知道自由的她,现在感觉自己仿佛被关在了一个金笼子里。 在狂欢节最激烈的时候,她和玛拉试图逃跑,但被城市前哨的警卫拘留,之后大提琴手再次被流放。 伊丽莎白向她的主人提出了令人心碎的请求,但国王以最严厉的形式拒绝了她。 在她的一份请愿书中,他写道:“她靠唱歌而不是写作获得报酬。” 玛拉决定报仇。 在一个隆重的晚上,为了迎接客人——俄罗斯大公帕维尔,国王想在他面前炫耀他著名的女主角,她故意漫不经心地唱着歌,几乎是低声的,但最终虚荣战胜了怨恨。 她唱完最后一首咏叹调,如此热情,如此辉煌,以至于聚集在她头顶的雷云消散了,国王从容地表达了他的喜悦。

伊丽莎白一再请求国王准许她去旅游,但他总是拒绝。 也许他的直觉告诉他,她再也不会回来了。 无情的时间已经把他的背压得死去活来,他的脸上布满了皱纹,现在让人想起一条百褶裙,使他无法吹奏长笛,因为患有关节炎的手不再服从。 他开始放弃。 对年迈的弗里德里希来说,灰狗比所有人都贵。 但他听他的首席女歌手时同样钦佩,尤其是当她唱他最喜欢的部分时,当然是意大利语,因为他把海顿和莫扎特的音乐等同于最糟糕的猫音乐会。

尽管如此,伊丽莎白最终还是设法请了个假。 她在莱比锡、法兰克福以及对她来说最珍贵的地方,在她的家乡卡塞尔受到了盛情款待。 在回来的路上,她在魏玛举办了一场音乐会,歌德也参加了音乐会。 她病重返回柏林。 国王出于另一次任性,不允许她去波西米亚城市特普利茨接受治疗。 这是压垮耐心之杯的最后一根稻草。 马拉斯最终决定逃跑,但行动极为谨慎。 然而,出乎意料的是,他们在德累斯顿遇到了布吕尔伯爵,这让他们陷入了无法形容的恐惧之中:有没有可能这位全能的大臣会通知普鲁士大使有关逃犯的事情? 他们是可以理解的——伟大的伏尔泰的例子就在他们眼前,他在 XNUMX 年前在法兰克福被普鲁士国王的侦探拘留。 但一切顺利,他们越过与波希米亚的拯救边界,通过布拉格抵达维也纳。 老弗里茨得知逃跑的消息后,一开始大发雷霆,甚至派信使到维也纳宫廷要求返还逃犯。 维也纳发出了回信,一场外交照会的战争开始了,普鲁士国王出人意料地迅速放下了武器。 但他并没有否认自己以哲学犬儒的口吻谈论玛拉的乐趣:“一个完全完全屈服于男人的女人就像一条猎犬:她被踢得越多,她就越忠诚地侍奉她的主人。”

起初,对丈夫的忠诚并没有给伊丽莎白带来多少好运。 维也纳宫廷对这位“普鲁士式”的首席女星颇为冷淡,只有老大公玛丽-特蕾莎表现出亲切,给她的女儿法国王后玛丽·安托瓦内特写了一封推荐信。 这对夫妇的下一站是慕尼黑。 这时,莫扎特在那里上演了他的歌剧《伊多梅尼奥》。 据他说,伊丽莎白“没有好运来取悦他”。 “她做得太少以至于不能像个混蛋(那是她的角色),太多了,不能用好歌打动人心。”

莫扎特很清楚伊丽莎白·玛拉对他的作品评价不高。 也许这影响了他的判断。 对我们来说,更重要的是:在这种情况下,两个互不相干的时代发生了碰撞,旧时代承认歌剧中音乐技巧的优先性,而新时代则要求音乐和声音从属关系到戏剧性的动作。

马拉一家一起举办音乐会,碰巧一个英俊的大提琴手比他不优雅的妻子更成功。 但在巴黎,在 1782 年的一场演出之后,她成为了舞台上的无冕女王,而在此之前,这位葡萄牙本土女低音的主人卢西亚·托迪 (Lucia Todi) 曾在舞台上独占鳌头。 尽管 prima donnas 之间的语音数据存在差异,但还是出现了激烈的竞争。 几个月来,音乐剧巴黎分为 Todists 和 Maratists,狂热地献身于他们的偶像。 玛拉证明了自己如此出色,以至于玛丽·安托瓦内特授予她法国第一位歌手的称号。 现在伦敦也想听著名的 prima donna,尽管她是德国人,但唱得却很神圣。 当然,那里没有人记得那个在二十年前绝望地离开英国回到大陆的乞丐女孩。 现在她又回到了荣耀的光环中。 万神殿的第一场音乐会——她已经赢得了英国人的心。 她获得了自亨德尔时代伟大的首席女歌手以来没有歌手知道的荣誉。 威尔士亲王成为了她的热心崇拜者,很可能不仅被高超的歌唱技巧所征服。 反过来,她和其他任何地方一样,在英格兰有宾至如归的感觉,这对她来说说和写英语是最容易的。 后来,当意大利歌剧季开始时,她也在皇家剧院演唱,但她最大的成功来自伦敦人久久难忘的音乐会表演。 她主要演奏汉德尔的作品,英国人对他的姓氏的拼写略有改变,在国内作曲家中名列前茅。

他逝世二十五周年是英格兰的历史性事件。 这次庆祝活动持续了三天,其中心是清唱剧《弥赛亚》的演出,乔治二世国王本人也出席了演出。 管弦乐队由 258 名音乐家组成,270 人的合唱团站在舞台上,在他们发出的巨大声音之上,伊丽莎白·玛拉那独特美丽的声音响起:“我知道我的救世主还活着。” 善解人意的英国人真正欣喜若狂。 随后,玛拉写道:“当我全心全意地歌唱伟大和圣洁,歌颂对一个人来说永远有价值的东西时,我的听众充满了信任,屏住呼吸,感同身受,倾听我,我觉得自己是个圣人”。 这些不可否认的真诚话语,写在高龄,改变了最初的印象,这种印象很容易从对玛拉作品的粗略了解中形成:她能够出色地掌握自己的声音,满足于宫廷勇敢歌剧的表面光彩并且不想要其他任何东西。 原来她做到了! 在英格兰,XNUMX 年来她一直是亨德尔清唱剧的唯一表演者,在那里她以“天使般的方式”演唱了海顿的《创造世界》——这是一位热情的声乐鉴赏家的回应——玛拉变成了一位伟大的艺术家。 一位老年妇女的情感经历,她知道希望的破灭、重生和失望,无疑有助于加强她歌声的表现力。

与此同时,她继续做着红火的“女主播”,是宫廷的宠儿,收了闻所未闻的费用。 然而,最伟大的胜利在美声唱法的故乡等待着她,在都灵——撒丁岛国王邀请她到他的宫殿——以及在威尼斯,从第一场演出开始,她就展示了她对当地名人 Brigida Banti 的优越感。 歌剧爱好者被玛拉的歌声激怒,以最不寻常的方式向她致敬:歌手唱完咏叹调后,他们在圣萨缪尔剧院的舞台上洒满了鲜花,然后把她的油画肖像带到了斜坡上,并手持火炬,带领歌手穿过欢腾的观众群,用大声的哭声表达他们的喜悦。 可以想象,1792 年伊丽莎白·玛拉在前往英国的途中抵达革命的巴黎后,她所看到的画面一直萦绕在她的脑海中,让她想起了幸福的变幻无常。 在这里,歌手被人群包围着,但人群是处于狂热和狂热状态的人群。 在新桥上,她的前任赞助人玛丽·安托瓦内特从她身边走过,脸色苍白,身穿监狱长袍,遭到人群的嘘声和辱骂。 玛拉泪流满面,惊恐地从车窗后退,想要尽快离开叛逆之城,可没那么容易。

在伦敦,她丈夫的丑行毒害了她的生活。 作为一个酒鬼和粗暴的人,他在公共场所用他的滑稽动作损害了伊丽莎白。 她花了好几年的时间才停止为他找借口:离婚只发生在 1795 年。要么是对失败的婚姻感到失望,要么是在一位年老的女人身上突然爆发出对生命的渴望的影响。但早在离婚前,伊丽莎白就遇到了两个几乎像她儿子的男人。

当她在伦敦遇到一个二十六岁的法国人时,她已经四十二岁了。 Henri Buscarin,一个古老贵族家庭的后代,是她最忠实的崇拜者。 然而,她却在一种盲目的状态下,更喜欢一个叫弗洛里奥的长笛演奏者,这个最普通的男人,而且比她年轻二十岁。 随后,他成为她的军需官,一直履行这些职责,直到她年老,并以此为生。 与布斯卡伦 (Buscaren) 的关系长达 XNUMX 年,令人惊叹,这是爱、友谊、渴望、优柔寡断和犹豫不决的复杂混合体。 他们之间的通信直到她八十三岁才结束,而他——终于! - 在偏远的马提尼克岛上建立了一个家庭。 他们感人的信件以已故维特的风格写成,给人一种有点滑稽的印象。

1802 年,玛拉离开伦敦,伦敦以同样的热情和感激向她告别。 她的声音几乎没有失去它的魅力,在她生命的秋天,她带着自尊,慢慢地从荣耀的高处落下。 她在柏林的卡塞尔参观了她童年难忘的地方,那里没有忘记已故国王的女主角,吸引了成千上万的听众参加她参加的教堂音乐会。 就连曾经对她很冷淡的维也纳居民,现在也倒在了她的脚下。 贝多芬是个例外——他仍然对玛拉持怀疑态度。

然后俄罗斯成为她人生道路上的最后一站之一。 由于她的大名,她立即被圣彼得堡法院录取。 她不再在歌剧中唱歌,但在音乐会和与贵族的晚宴上的表演带来了如此多的收入,使她本已可观的财富大大增加。 起初,她住在俄罗斯首都,但在 1811 年,她搬到了莫斯科,并大力从事土地投机活动。

不幸的命运阻止了她在欧洲各个舞台多年歌唱所获得的辉煌和繁荣中度过她生命的最后几年。 在莫斯科大火的大火中,她的一切都化为乌有,她自己不得不再次逃离,这一次是为了逃离战争的恐怖。 一夜之间,她变成了,如果不是变成乞丐,而是变成了一个可怜的女人。 伊丽莎白以她的一些朋友为榜样,开始狂欢。 在一个有着弯曲狭窄街道的古老省城,只以其辉煌的汉萨同盟历史为荣,但仍然有一家德国剧院。 在知名市民中的声乐艺术鉴赏家意识到他们的城镇因一位伟大的首席女声的出现而变得幸福之后,这里的音乐生活异常复苏。

然而,有什么事情让老妇人离开了她熟悉的地方,踏上了千里万里的漫漫征途,威胁着各种意外。 1820年,她站在伦敦皇家剧院的舞台上,演唱了古列尔米的回旋曲,亨德尔清唱剧《所罗门》中的咏叹调,帕尔的卡瓦蒂娜——这已经七十一岁了! 一位支持她的评论家从各个方面称赞她的“高贵和品味、美丽的花腔和无与伦比的颤音”,但实际上她当然只是前伊丽莎白·玛拉的影子。

对名声的渴望并不是迟早的事,促使她英勇地从 Reval 搬到伦敦。 考虑到她的年龄,她的动机似乎不太可能:充满渴望,她期待着来自遥远的马提尼克岛的朋友和情人布斯卡伦的到来! 字母飞来飞去,仿佛遵从了某个人的神秘意志。 “你也有空吗? 他问。 “不要犹豫,亲爱的伊丽莎白,告诉我你的计划是什么。” 我们还没有得到她的答复,但据了解,她在伦敦等了他一年多,中断了她的课程,直到在那之后,在她返回雷维尔的路上,在柏林停留时,她才知道布斯卡林已经抵达巴黎。

但为时已晚。 甚至对她来说。 她没有匆忙投入她朋友的怀抱,而是奔向幸福的孤独,奔向地球的那个角落,在那里她感到如此美好和平静——去狂欢。 然而,通信又持续了十年。 在他从巴黎寄来的最后一封信中,布斯卡林报告说,歌剧界的新星已经升起——威廉敏娜·施罗德-德夫里恩特。

伊丽莎白玛拉此后不久就去世了。 新一代已经取而代之。 贝多芬的第一位莱昂诺尔安娜·米尔德-豪普特曼(Anna Milder-Hauptmann)在俄罗斯时曾向腓特烈大帝的前首席女主角致敬,如今她自己也成为了名人。 柏林、巴黎、伦敦为 Henrietta Sontag 和 Wilhelmine Schroeder-Devrient 喝彩。

没有人对德国歌手成为伟大的首席女歌手感到惊讶。 但玛拉为他们铺平了道路。 她理所当然地拥有手掌。

K. Khonolka(翻译——R. Solodovnyk,A. Katsura)