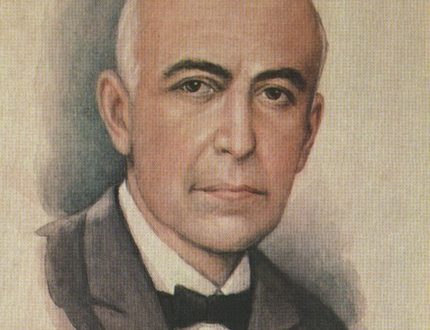

彼得·伊里奇·柴可夫斯基 |

彼得柴可夫斯基

一个世纪又一个世纪,一代又一代,我们对柴可夫斯基的爱,对他优美的音乐,在传承,这就是它的不朽。 D.肖斯塔科维奇

“我希望我的音乐能够传播开来,让热爱它、在其中找到安慰和支持的人越来越多。” 用彼得·伊里奇·柴可夫斯基的话来说,他在为音乐和人民服务中看到的他的艺术任务,即“真实、真诚和简单地”与他们谈论最重要、最严肃和最令人兴奋的事情,得到了精确的定义。 随着俄罗斯和世界音乐文化最丰富经验的发展,以及对最高专业作曲技巧的掌握,这个问题的解决是可能的。 创造力的不断张力,每天创作的无数音乐作品的灵感工作,构成了这位伟大艺术家一生的内容和意义。

柴可夫斯基出生于采矿工程师家庭。 从孩提时代起,他就表现出对音乐的敏锐敏感度,经常学习钢琴,在他从圣彼得堡法学院毕业时(1859 年)他就擅长钢琴。 已经在司法部任职(直到 1863 年),1861 年,他进入了 RMS 的课程,转变为圣彼得堡音乐学院(1862 年),在那里他与 N. Zaremba 和 A. Rubinshtein 一起学习作曲。 音乐学院毕业后(1865 年),柴可夫斯基受鲁宾斯坦之邀在 1866 年开办的莫斯科音乐学院任教。柴可夫斯基的活动(他教授必修和特殊理论学科课程)奠定了教学传统的基础1868 年,柴可夫斯基首次发表文章支持 N. Rimsky-Korsakov 和 M. Balakirev(友好的创意与他建立了关系),以及 1871-76 年。 是 Sovremennaya Letopis 和 Russkiye Vedomosti 报纸的音乐编年史。

这些文章以及广泛的通信都反映了作曲家的审美理想,他对 WA 莫扎特、M. Glinka、R. Schumann 的艺术有着特别深切的同情。 与由 AN Ostrovsky 领导的莫斯科艺术圈建立关系(柴可夫斯基的第一部歌剧“Voevoda” – 1868 年是根据他的戏剧创作的;在他的学习期间 – 1873 年的序曲“雷暴” – 音乐为播放“雪少女”),去卡门卡看他的妹妹 A. Davydova 促成了童年对民间音乐的热爱——俄罗斯,然后是乌克兰,柴可夫斯基经常在莫斯科创作时期的作品中引用。

在莫斯科,柴可夫斯基作为作曲家的权威正在迅速加强,他的作品正在被出版和演奏。 柴可夫斯基创造了俄罗斯音乐中不同流派的第一个经典例子——交响曲(1866、1872、1875、1877)、弦乐四重奏(1871、1874、1876)、钢琴协奏曲(1875、1880、1893)、芭蕾舞(“天鹅湖”) , 1875 -76),音乐会器乐作品(小提琴和管弦乐队的“忧郁小夜曲” – 1875 年;大提琴和管弦乐队的“洛可可主题变奏曲” – 1876 年),写浪漫史,钢琴作品(“四季”,1875- 76 等)。

作曲家作品中的一个重要位置是节目交响乐作品——幻想序曲“罗密欧与朱丽叶”(1869),幻想“暴风雨”(1873,两者都在莎士比亚之后),幻想“弗朗西斯卡达里米尼” (在但丁之后,1876 年),其中柴可夫斯基作品的抒情心理、戏剧取向在其他流派中表现得尤为明显。

在歌剧中,沿着同样的路径进行搜索,通过诉诸 N. Gogol 的抒情喜剧和奇幻故事(“铁匠瓦库拉”——1870 年,第 72 版——“切列维奇基”——1874 年)到普希金的“尤金奥涅金”——抒情场景,作曲家(2-1885 年)称之为他的歌剧。

《尤金·奥涅金》和《第四交响曲》中深刻的人情戏与俄罗斯生活的真实迹象密不可分,成为柴可夫斯基莫斯科时期作品的产物。 他们的完成标志着由创造力过度紧张和婚姻不成功造成的严重危机的退出。 N. von Meck 向柴可夫斯基提供的经济支持(与她的通信从 1876 年持续到 1890 年,是研究作曲家艺术观点的宝贵材料),使他有机会离开音乐学院的工作,这给他带来了沉重的负担到时候出国改善一下健康。

70 年代末至 80 年代初的作品。 以更加客观的表达为标志,器乐的流派范围不断扩大(小提琴和管弦乐协奏曲——1878年;管弦组曲——1879年、1883年、1884年;弦乐小夜曲——1880年;“纪念伟大的三重奏艺术家”(N. Rubinstein)为钢琴、小提琴和大提琴 – 1882 年等),歌剧思想的规模(F. Schiller 的“奥尔良少女”,1879 年;A. Pushkin 的“Mazeppa”,1881-83 ),管弦乐写作(“意大利随想曲” - 1880,组曲),音乐形式等领域的进一步改进。

自 1885 年以来,柴可夫斯基定居在莫斯科附近的克林附近(自 1891 年以来 - 在克林,1895 年作曲家的故居博物馆在那里开放)。 对独处创作的渴望并没有排除与俄罗斯音乐生活的深刻而持久的接触,这种接触不仅在莫斯科和圣彼得堡,而且在基辅、哈尔科夫、敖德萨、第比利斯等地也得到了广泛的发展。始于 1887 年的指挥表演促成了到柴可夫斯基音乐的广泛传播。 前往德国、捷克共和国、法国、英国、美国的音乐会之旅使作曲家享誉全球; 与欧洲音乐家的创造性和友好联系正在得到加强(G. Bulow、A. Brodsky、A. Nikish、A. Dvorak、E. Grieg、C. Saint-Saens、G. Mahler 等)。 1893年柴可夫斯基在英国剑桥大学获得音乐博士学位。

在最后一个时期的作品中,以节目交响曲“曼弗雷德”(根据 J. Byron,1885 年)、歌剧“女巫”(根据 I. Shpazhinsky,1885-87 年)、第五交响曲(1888 年)开场),悲剧的开端明显增加,最终达到了作曲家作品的巅峰——歌剧《黑桃皇后》(1890)和《第六交响曲》(1893),在那里他达到了对图像的最高哲学概括爱,生与死。 除了这些作品,芭蕾舞剧《睡美人》(1889 年)和《胡桃夹子》(1892 年)、歌剧《伊奥兰特》(在 G. Hertz 之后,1891 年)出现,最终以光明与善良的胜利告终。 第六交响曲在圣彼得堡首演几天后,柴可夫斯基突然去世。

柴可夫斯基的作品几乎囊括了所有的音乐流派,其中规模最大的歌剧和交响乐占据了主导地位。 它们最充分地反映了作曲家的意境,其中心是一个人内心世界的深层过程,灵魂的复杂运动,在尖锐而激烈的戏剧性碰撞中显露出来。 然而,即使在这些流派中,柴可夫斯基音乐的主要语调也总是能被听到——悠扬、抒情,源于人类情感的直接表达,并从听众那里得到同样直接的回应。 另一方面,其他流派——从浪漫主义或钢琴缩影到芭蕾舞、器乐协奏曲或室内乐团——可以被赋予相同的交响音阶、复杂的戏剧发展和深刻的抒情渗透的品质。

柴可夫斯基还在合唱(包括神圣)音乐领域工作,创作了声乐合奏,为戏剧表演配乐。 柴可夫斯基的各种流派传统在 S. Taneyev、A. Glazunov、S. Rachmaninov、A. Scriabin 和苏联作曲家的作品中得到了延续。 柴可夫斯基的音乐即使在他的一生中也获得了认可,根据 B. Asafiev 的说法,它已成为人们的“生命必需品”,捕捉了 XNUMX 世纪俄罗斯生活和文化的巨大时代,超越了他们,成为全人类的财产。 它的内容是普遍的:它涵盖了生与死、爱情、自然、童年、周围生活的形象,它以一种新的方式概括和揭示了俄罗斯和世界文学的形象——普希金和果戈里、莎士比亚和但丁、俄罗斯抒情诗十九世纪下半叶的诗歌。

柴可夫斯基的音乐体现了俄罗斯文化的宝贵品质——对人类的爱和同情,对人类灵魂的无休止探索的非凡敏感,对邪恶的不容忍以及对善、美、道德完美的热情渴望——揭示了与俄罗斯文化的深厚联系。 L. Tolstoy 和 F. Dostoevsky、I. Turgenev 和 A. Chekhov 的作品。

今天,柴可夫斯基让更多热爱他的音乐的人梦想成真。 这位伟大的俄罗斯作曲家世界闻名的见证之一是以他命名的国际比赛,吸引了来自不同国家的数百名音乐家来到莫斯科。

E.Tsareva

音乐地位。 世界观。 创意之路的里程碑

1

与“新俄罗斯音乐学校”的作曲家——巴拉基列夫、穆索尔斯基、鲍罗丁、里姆斯基-科萨科夫不同,尽管他们各自的创作道路各不相同,但他们充当了某个方向的代表,由共同的主要目标联合起来,目标和审美原则,柴可夫斯基不属于任何什么群体和圈子。 在XNUMX世纪下半叶俄罗斯音乐生活中各种趋势的复杂交织和斗争中,他保持着独立的地位。 多使他更接近“库奇克派”并引起相互吸引,但他们之间存在分歧,因此他们之间的关系始终保持一定的距离。

从“大手笔”阵营中听到的对柴可夫斯基的不断指责之一是他的音乐缺乏明确表达的民族特色。 “对于柴可夫斯基来说,民族元素并不总是成功的,”斯塔索夫在他的长篇评论文章“我们过去 25 年的音乐”中谨慎地评论道。 在另一个场合,将柴可夫斯基与 A. Rubinstein 联合起来,他直接指出,两位作曲家“都远不是俄罗斯新音乐家及其抱负的完全代表:他们都不够独立,不够强大,不够民族。”

俄罗斯民族元素与柴可夫斯基格格不入,认为他的作品过度“欧洲化”甚至“国际化”的观点在他那个时代被广泛传播,不仅代表“新俄罗斯学派”的评论家表达了这种观点。 . MM Ivanov 以一种特别尖锐和直接的形式表达了它。 “在所有俄罗斯作家中,”这位评论家在作曲家去世近 XNUMX 年后写道,“他(柴可夫斯基)永远是最国际化的,即使他试图用俄语思考,以接近新兴的俄罗斯音乐剧的著名特征。仓库。” “俄罗斯表达自己的方式,俄罗斯风格,例如,我们在里姆斯基-科萨科夫身上看到的,他看不到……”。

对于将柴可夫斯基的音乐视为俄罗斯文化和整个俄罗斯精神遗产不可分割的一部分的我们来说,这样的判断听起来既荒谬又荒谬。 尤金·奥涅金本人不断强调他与俄罗斯生活的根源有着千丝万缕的联系以及他对俄罗斯一切事物的热情,他从未停止认为自己是本土和密切相关的国内艺术的代表,他的命运深深地影响和担心了他。

与“库奇克派”一样,柴可夫斯基是一个坚信的格林克主义者,并在“为沙皇而生”和“鲁斯兰与柳德米拉”的创作者所完成的壮举面前鞠躬。 “艺术领域前所未有的现象”,“一个真正的创造天才”——他这样评价格林卡。 “某种压倒性的、巨大的东西”,类似于“莫扎特、格鲁克和任何大师都没有”,柴可夫斯基在“沙皇的一生”的最后合唱中听到,这让其作者“与(是的!与!)莫扎特,贝多芬和任何人。” 柴可夫斯基在《卡马林斯卡娅》中发现“非凡天才的表现同样如此”。 他所说的整个俄罗斯交响乐学校“都在卡马林斯卡亚,就像整棵橡树在橡子里一样”,这句话变成了翅膀。 “而且在很长一段时间内,”他争辩道,“俄罗斯作家将从这个丰富的资源中汲取灵感,因为耗尽其所有财富需要大量时间和大量精力。”

但作为与任何“库奇克派”一样的民族艺术家,柴可夫斯基在他的作品中以不同的方式解决了民间和民族的问题,并反映了民族现实的其他方面。 为了寻找现代性提出的问题的答案,大多数《大手笔》的作曲家转向了俄罗斯生活的起源,无论是历史上的重大事件、史诗、传说还是古代民俗和关于俄罗斯的观念。世界。 不能说柴可夫斯基对这一切完全不感兴趣。 “......我还没有遇到比我更爱俄罗斯母亲的人,”他曾经写道,“特别是在她伟大的俄罗斯部分<......>我热情地爱一个俄罗斯人,俄罗斯人演讲,俄罗斯的心态,俄罗斯的美女,俄罗斯的风俗。 莱蒙托夫直接说 黑暗上古珍爱的传说 他的灵魂不动。 而且我什至喜欢它。”

但柴可夫斯基创作兴趣的主要题材不是广泛的历史运动或民间生活的集体基础,而是人类精神世界的内在心理碰撞。 因此,个人在他身上胜过普遍,抒情胜过史诗。 他以巨大的力量、深度和真诚反映在他的音乐中,这种意识在个人自我意识中上升,渴望将个人从一切束缚其充分、不受阻碍的揭示和自我肯定的可能性中解放出来,这是改革后的俄罗斯社会。 个人的因素,主观的因素,总是存在于柴可夫斯基身上,无论他谈到什么话题。 因此,在他的作品中煽动了他所热爱的民间生活或俄罗斯自然的特殊抒情温暖和穿透力,另一方面,由于一个人对充实的自然渴望之间的矛盾而产生的戏剧冲突的尖锐和紧张享受生活和残酷无情的现实,它打破了。

柴可夫斯基与“新俄罗斯音乐流派”作曲家在工作大方向上的差异,也决定了他们的音乐语言和风格的一些特点,特别是他们对民歌主题的实施方式。 对他们所有人来说,民歌是一种新的、具有民族特色的音乐表达方式的丰富来源。 但是,如果说“库奇克派”试图在民歌旋律中发现其固有的古老特征,并找到与之对应的和声处理方法,那么柴可夫斯基将民歌视为生活周围现实的直接元素。 因此,他并没有试图将其中的真正基础与后来介绍的那个分开,在迁移和过渡到不同的社会环境的过程中,他没有将传统的农民歌曲与城市歌曲分开,后者在受到浪漫语调、舞蹈节奏等旋律的影响,他自由地处理它,服从于他个人的个人感知。

“少数派”对柴可夫斯基和作为圣彼得堡音乐学院的学生表现出某种偏见,他们认为这是音乐界保守主义和学术常规的据点。 柴可夫斯基是“六十年代”一代俄罗斯作曲家中唯一一位在特殊音乐教育机构内接受系统专业教育的人。 里姆斯基-科萨科夫后来不得不填补他专业培训的空白,当他开始在音乐学院教授音乐和理论学科时,用他自己的话说,“成为了最好的学生之一”。 很自然,柴可夫斯基和里姆斯基-科萨科夫是二十世纪下半叶俄罗斯最大的两个作曲家学校的创始人,通常被称为“莫斯科”和“彼得堡”。

音乐学院不仅为柴可夫斯基提供了必要的知识,而且还向他灌输了严格的劳动纪律,因此他可以在短期的积极创作活动中创作出许多类型和特征最多样化的作品,丰富了各种俄罗斯音乐艺术领域。 持续、系统的作曲工作 柴可夫斯基认为每一个认真负责地对待自己职业的真正艺术家的义务。 他指出,只有音乐才能触动、震撼和伤害,这些音乐从一个被灵感激发的艺术灵魂深处倾泻而出<...> 同时,你总是需要工作,一个真正诚实的艺术家不能坐视不管位于”。

保守的教养也促进了柴可夫斯基对传统的尊重态度的发展,对伟大古典大师的遗产的尊重,然而,这与对新事物的偏见无关。 拉罗什回忆说,年轻的柴可夫斯基曾用“无声的抗议”来对待一些教师希望“保护”他们的学生免受柏辽兹、李斯特、瓦格纳的“危险”影响,使他们保持在古典规范的框架内。 后来,同一位拉罗什写了一篇关于一些评论家试图将柴可夫斯基归类为保守传统主义方向的作曲家的奇怪误解,并认为“先生。 柴可夫斯基更接近音乐议会的极左翼,而不是温和的右翼。” 在他看来,他与“库奇克派”的区别更多的是“定量”而不是“定性”。

拉罗什的判断尽管具有争议性,但在很大程度上是公平的。 无论柴可夫斯基和大手子之间的分歧和争论有时多么尖锐,它们都反映了 XNUMX 世纪下半叶基本团结的进步民主主义音乐家阵营中道路的复杂性和多样性。

柴可夫斯基在古典音乐的鼎盛时期与整个俄罗斯艺术文化有着密切的联系。 作为一个狂热的阅读爱好者,他非常了解俄罗斯文学,并密切关注其中出现的一切新事物,经常对个别作品表达非常有趣和深思熟虑的判断。 向普希金的天才致敬,他的诗歌在他自己的作品中发挥了巨大的作用,柴可夫斯基非常喜欢屠格涅夫,微妙地感受和理解了费特的歌词,这并不妨碍他欣赏这种对生命和自然的丰富描述。客观作家阿克萨科夫。

但他为 LN Tolstoy 分配了一个非常特殊的位置,他称他为人类所知道的“所有艺术天才中最伟大的”。 在伟大小说家柴可夫斯基的作品中,尤其被“一些 最高 对男人的爱,至高无上 可惜 他的无助、有限和渺小。 “这位作家,无缘无故地让在他之前的任何人都获得了上天赐予的力量,以迫使我们,可怜的心灵,理解我们道德生活中最难以穿透的角落和缝隙,”“最卖心的人, ”在他看来,托尔斯泰作为一名艺术家的力量和伟大在他看来是这样写的。 “他一个人就足够了,”柴可夫斯基说,“所以当欧洲创造的所有伟大事物都摆在他面前时,俄罗斯人不会害羞地低下头。”

更复杂的是他对陀思妥耶夫斯基的态度。 认识到他的天才,作曲家并没有像托尔斯泰那样对他感到内心的亲近。 如果,读托尔斯泰的话,他可以流下幸福的钦佩之泪,因为“通过他的调解 感动 以理想,绝对善良和人性的世界”,然后“卡拉马佐夫兄弟”作者的“残酷才能”压制了他,甚至将他吓跑了。

在年轻一代的作家中,柴可夫斯基对契诃夫有着特殊的同情,在他的故事和小说中,他被无情的现实主义与抒情的温暖和诗意的结合所吸引。 如你所知,这种同情是相互的。 契诃夫对柴可夫斯基的态度在他给作曲家兄弟的信中雄辩地证明了这一点,他在信中承认“他已准备好日以继夜地在彼得·伊里奇居住的房子的门廊上站岗”——他对柴可夫斯基的钦佩是如此之大。音乐家,他在俄罗斯艺术中排名第二,紧随列夫·托尔斯泰之后。 国内最伟大的音乐大师之一对柴可夫斯基的评价证明了这位作曲家的音乐对于他那个时代最进步的俄罗斯人民来说是什么。

2

柴可夫斯基属于那种个人与创作、人与艺术紧密相连、交织在一起的艺术家,几乎不可能将两者分开。 生活中让他担心的一切,带来痛苦或快乐,愤慨或同情,他试图用接近他的音乐语言在他的作品中表达。 在柴可夫斯基的作品中,主观与客观、个人与非个人是密不可分的。 这让我们可以说抒情是他艺术思维的主要形式,但在别林斯基所附加的这个概念的广义上。 “全部 常见,一切实质性的东西,每一个想法,每一个思想——世界和生活的主要引擎——他写道——可以构成一部抒情作品的内容,但条件是,一般要转化为主体的血液财产,进入他的感觉,不与他的任何一面相连,而是与他存在的整个完整性相连。 一切占据、激动、愉悦、悲伤、愉悦、平静、扰乱的一切,总之,构成主体精神生活内容的一切,进入其中的一切,产生于其中——这一切都为主体所接受。歌词作为其合法财产。 .

别林斯基进一步解释说,抒情作为一种对世界的艺术理解形式,不仅是一种特殊的、独立的艺术,其表现范围也更广泛:所有其他人,就像一个元素,生活在他们身上,就像普罗米修斯的火焰生活在宙斯的所有创作中一样……抒情元素的优势也发生在史诗和戏剧中。

从亲密的声乐或钢琴缩影到交响曲和歌剧,柴可夫斯基的所有作品都洋溢着一股真诚而直接的抒情气息,其中不排除不乏思想深度和强烈生动的戏剧。 抒情艺术家的作品内容越广,个性越丰富,兴趣范围越广,他的本性对周围现实的印象就越敏感。 柴可夫斯基对很多事情都感兴趣,对身边发生的一切都反应激烈。 可以说,在他的当代生活中,没有一件重大而重大的事件会让他无动于衷,也没有引起他的这样或那样的反应。

就性质和思维方式而言,他是他那个时代典型的俄罗斯知识分子——一个深刻的变革过程、巨大的希望和期望,以及同样痛苦的失望和损失。 柴可夫斯基作为一个人的主要特征之一是精神永不满足的躁动,这是那个时代许多俄罗斯文化领袖人物的特征。 作曲家自己将这一特征定义为“向往理想”。 在他的一生中,他强烈地,有时是痛苦地寻求坚实的精神支持,要么转向哲学,要么转向宗教,但他无法将他对世界的看法、对一个人在其中的位置和目的的看法整合到一个单一的整体系统中。 . “……我在灵魂中找不到任何坚定信念的力量,因为我就像风向标一样,在传统宗教和批判性思维的论点之间徘徊,”三十七岁的柴可夫斯基承认。 同样的动机在十年后的日记中响起:“生命过去了,走到了尽头,但我什么都没有想到,我什至驱散了它,如果出现致命的问题,我就离开了。”

柴可夫斯基对各种教条主义和干巴巴的理性主义抽象产生了无法抗拒的反感,对各种哲学体系的兴趣相对较少,但他了解一些哲学家的作品并表达了他对它们的态度。 他断然谴责当时在俄罗斯流行的叔本华哲学。 “在叔本华的最后结论中,”他发现,“有些东西冒犯了人类的尊严,有些枯燥和自私,没有被对人类的爱所温暖。” 这篇评论的严厉是可以理解的。 这位艺术家将自己描述为“一个热爱生命(尽管经历了种种艰辛)并同样热爱死亡的人”,他无法接受和分享这样的哲学教义,即只有向不存在的过渡,自我毁灭才能成为从世界邪恶中解脱出来。

相反,斯宾诺莎的哲学引起了柴可夫斯基的同情,并以其人性、关注和对人的爱吸引了他,这让作曲家将这位荷兰思想家与列夫·托尔斯泰相提并论。 斯宾诺莎观点的无神论本质也没有被他忽视。 “那时我忘记了,”柴可夫斯基在回忆起他最近与冯·梅克的争执时说,“可能有像斯宾诺莎、歌德、康德这样的人,他们设法摆脱了宗教? 那时我忘记了,更不用说这些巨人了,还有很多人设法为自己创造了一个和谐的思想体系,取代了他们的宗教。

这些诗句写于 1877 年,当时柴可夫斯基认为自己是无神论者。 一年后,他更加坚定地宣称,东正教教条的一面“长期以来一直在我身上受到可能会杀死他的批评”。 但在 80 年代初,他对宗教的态度发生了转折。 “……信仰之光越来越深入我的灵魂,”他在 16 年 28 月 1881 日至 XNUMX 日从巴黎写给冯·梅克的信中承认,“……我觉得我越来越倾向于我们唯一的据点抵御各种灾难。 我觉得我开始知道如何爱上帝,这是我以前不知道的。 诚然,这句话立即溜走:“怀疑仍在拜访我。” 但作曲家用他所有的灵魂力量试图淹没这些怀疑,把它们从自己身上赶走。

柴可夫斯基的宗教观点仍然复杂而模棱两可,更多地基于情感刺激,而不是基于深刻而坚定的信念。 他仍然无法接受基督教信仰的一些信条。 他在其中一封信中写道:“我并没有那么沉迷于宗教,而是充满信心地看到死亡中新生命的开始。” 对于柴可夫斯基来说,永恒的天堂幸福的想法似乎是一种极其乏味、空虚和无趣的东西:“当生活充满欢乐和悲伤,善恶之间的斗争,光与影的斗争时,总之,生命是迷人的,多样性的统一。 我们如何能以无尽的幸福来想象永恒的生命?

1887年,柴可夫斯基在日记中写道:宗教 我想在某个时候详细阐述我的观点,如果只是为了让我自己一劳永逸地了解我的信仰以及它们在推测之后开始的边界。 然而,柴可夫斯基显然未能将他的宗教观点整合到一个单一的体系中并解决它们的所有矛盾。

他主要被基督教所吸引,主要是道德人文主义的一面,基督的福音形象在柴可夫斯基看来是活生生的、真实的,具有普通人的品质。 “虽然他是上帝,”我们在其中一篇日记中读到,“但同时他也是一个人。 他受苦,我们也受苦。 我们 遗憾 他,我们爱他的理想 人 边。” 对于柴可夫斯基来说,万能和强大的上帝的想法是遥远的,难以理解的,激发了恐惧而不是信任和希望。

伟大的人文主义者柴可夫斯基认为人的最高价值是意识到自己的尊严和对他人的责任,他很少考虑生活的社会结构问题。 他的政治观点相当温和,没有超越君主立宪的思想。 “俄罗斯将多么光明,”有一天他评论道,“如果主权 (意为亚历山大二世) 通过授予我们政治权利结束了他惊人的统治! 让他们不要说我们还没有成熟到宪政形式。” 有时,柴可夫斯基的宪法和民众代表的想法采取了地方自治机关的想法,这种想法在 70 年代和 80 年代广为流传,从自由知识分子到人民志愿军的革命者,社会各界都有所认同.

与此同时,柴可夫斯基对俄罗斯日益猖獗的反动反应极为强烈,并谴责政府残酷的恐怖行为,目的是压制任何一丝不满和自由思想。 1878 年,在民意党运动达到顶峰和发展壮大的时候,他写道:“我们正在经历一个可怕的时期,当你开始思考正在发生的事情时,它变得很可怕。 一方面,政府完全目瞪口呆,迷失方向,阿克萨科夫被引用为一个大胆、真实的词; 另一方面,不幸的疯狂青年,未经审判或调查就被成千上万的人流放到乌鸦没有带骨头的地方——在这两种对一切漠不关心的极端中,群众陷入了自私的泥潭,没有任何抗议或其他。

这种批判性的言论在柴可夫斯基的书信及后来的作品中屡见不鲜。 1882 年,亚历山大三世即位后不久,伴随着新一轮的强烈反动,同样的动机在他们心中响起:“对于我们亲爱的心来说,虽然是一个悲伤的祖国,但一个非常悲观的时刻已经到来。 每个人都隐隐约约感到不安和不满; 每个人都觉得事态不稳定,必须发生变化——但什么都无法预见。 1890 年,同样的动机再次出现在他的通信中:“……现在俄罗斯出了点问题……反动精神达到了伯爵著作的程度。 L.托尔斯泰作为某种革命宣言受到迫害。 年轻人令人反感,而俄罗斯的气氛实际上非常阴郁。” 当然,这一切都影响了柴可夫斯基的总体心态,加剧了与现实的不和谐感,引发了内心的抗议,这也体现在他的作品中。

柴可夫斯基是一位具有广泛知识兴趣的人,一位艺术家兼思想家,他经常被一种深刻而强烈的思想所压倒,他对生命的意义、他在其中的位置和目的、人际关系的不完美以及许多其他事情当代现实让他思考。 作曲家不得不担心艺术创作的基础、艺术在人们生活中的作用及其发展方式等普遍的基本问题,在他那个时代就这些问题进行了激烈而激烈的争论。 当柴可夫斯基回答向他提出的问题,即音乐应该“按照上帝赋予灵魂的方式”来写作时,这表明他对任何抽象理论的不可抗拒的反感,尤其是对艺术中任何强制性的教条规则和规范的认可。 . . 因此,他指责瓦格纳强行将他的作品从属于一个人为的、牵强的理论概念,他评论道:“在我看来,瓦格纳用理论扼杀了他自己的巨大创造力。 任何先入为主的理论都会冷却直接的创造性感觉。

欣赏音乐,首先是真诚、真实和直接的表达,柴可夫斯基避免大声的声明,并宣布他的任务和实施原则。 但这并不意味着他根本没有考虑它们:他的审美信念是相当坚定和一贯的。 在最一般的形式中,它们可以简化为两个主要条款:1)民主,相信艺术应该面向广泛的人,作为他们精神发展和充实的一种手段,2)无条件的真理生活。 柴可夫斯基著名且经常被引用的话:“我希望我的音乐能够传播开来,喜欢它、在其中找到安慰和支持的人的数量会增加”,这是一种体现不惜一切代价追求人气不是徒劳,而是作曲家与生俱来的需要通过他的艺术与人交流,渴望给他们带来欢乐,增强力量和良好的精神。

柴可夫斯基不断地谈论表达的真实性。 同时,他有时对“现实主义”这个词表现出消极的态度。 这可以通过以下事实来解释:他以肤浅、粗俗的皮萨列夫解释认为它排除了崇高的美和诗歌。 他认为艺术的主要内容不是外部自然主义的合理性,而是对事物内在含义的理解深度,尤其是人类灵魂中隐藏在表面上的那些微妙而复杂的心理过程。 在他看来,音乐比任何其他艺术都更具有这种能力。 “在一个艺术家身上,”柴可夫斯基写道,“有绝对的真理,不是在平庸的协议意义上,而是在更高的意义上,为我们打开了一些未知的视野,一些只有音乐才能进入的难以接近的领域,没有人离开过到目前为止,作家之间。 就像托尔斯泰一样。”

柴可夫斯基对浪漫理想化的趋势,对幻想和神话小说的自由发挥,对奇妙、神奇和前所未有的世界并不陌生。 但作曲家创作关注的焦点始终是一个活生生的真实的人,他的感情朴实而强烈,喜怒哀乐。 柴可夫斯基被赋予的敏锐的心理警惕、精神敏感性和反应能力使他能够创造出异常生动、极其真实和令人信服的图像,我们认为这些图像与我们很接近、可以理解和相似。 这使他与普希金、屠格涅夫、托尔斯泰或契诃夫等俄罗斯古典现实主义的伟大代表相提并论。

3

可以说柴可夫斯基是正确的,他所处的时代,一个社会高涨和俄罗斯生活各个领域发生巨大变化的时代,使他成为了一位作曲家。 当司法部年轻官员和业余音乐家进入1862年刚刚开办的圣彼得堡音乐学院后,很快就决定投身于音乐,这不仅引起了许多人的惊讶,也引起了许多人的反对。给他。 然而,柴可夫斯基的行为并非没有一定的风险,也不是偶然和轻率的。 几年前,穆索尔斯基不顾年长朋友的建议和劝说,出于同样的目的从军队退役。 两位才华横溢的年轻人,都被社会所认同的对待艺术的态度推动了这一步,这是一件严肃而重要的事情,有助于人们精神的丰富和民族文化遗产的繁衍。

柴可夫斯基走上专业音乐之路,伴随着他的观点和习惯、生活和工作态度的深刻变化。 作曲家的弟弟和第一传记作者 MI Tchaikovsky 回忆说,他进入音乐学院后甚至外貌都发生了变化:其他方面。” 随着厕所的粗心大意,柴可夫斯基想强调他与前贵族和官僚环境的决定性决裂,以及从一个优雅的世俗人转变为一个工人-raznochintsy。

在 AG Rubinshtein 是他的主要导师和领导者之一的音乐学院学习了三年多一点,柴可夫斯基掌握了所有必要的理论学科,并创作了许多交响乐和室内乐作品,尽管尚未完全独立和参差不齐,但以非凡的才华为标志。 其中最大的一部是 31 年 1865 月 XNUMX 日在庄严的毕业典礼上演奏的席勒颂歌的康塔塔《欢乐》。不久之后,柴可夫斯基的朋友兼同学拉罗什写信给他:“你是最伟大的音乐天才现代俄罗斯的人……我在你身上看到了我们音乐未来的最大希望,或者更确切地说,唯一的希望……但是,你所做的一切……我只考虑一个小学生的工作。” ,准备和实验,可以这么说。 你的创作也许会在五年内开始,但它们成熟、经典,将超越我们在格林卡之后所拥有的一切。

柴可夫斯基的独立创作活动于 60 年代后半期在莫斯科展开,他于 1866 年初应 NG Rubinshtein 的邀请移居莫斯科,在 RMS 的音乐课任教,然后在莫斯科音乐学院(莫斯科音乐学院于 XNUMX 年秋季开业)同年。 “……对于 PI Tchaikovsky,”正如他在莫斯科的一位新朋友 ND Kashkin 所证明的那样,“多年来,她成为了一个艺术家庭,他的才华在其环境中成长和发展。” 这位年轻的作曲家不仅在音乐剧中,而且在当时的莫斯科的文学和戏剧界都得到了同情和支持。 与AN Ostrovsky和Maly剧院的一些主要演员的相识促成了柴可夫斯基对民歌和古代俄罗斯生活的日益浓厚的兴趣,这反映在他这些年的作品中(根据奥斯特洛夫斯基的戏剧改编的歌剧《第一交响曲》)冬梦”)。

他的创作才能异常迅速而密集的成长时期是 70 年代。 “有这么多的全神贯注,”他写道,“在工作高峰期,它拥抱着你,以至于你没有时间照顾自己,忘记了一切,除了与工作直接相关的事情。” 在这种对柴可夫斯基真正痴迷的状态下,在 1878 年之前创作了三部交响曲、两部钢琴和小提琴协奏曲、三部歌剧、天鹅湖芭蕾舞团、三部四重奏和许多其他作品,包括相当大而重要的作品。如果我们再加上这是一项在音乐学院进行的大型、耗时的教学工作,并作为音乐专栏作家继续在莫斯科报纸上合作,直到 70 年代中期,人们不由自主地被他巨大的能量和源源不断的灵感所震撼。

这一时期的创作高峰是两部杰作——《尤金·奥涅金》和《第四交响曲》。 他们的创作恰逢一场使柴可夫斯基濒临自杀的严重精神危机。 这种震惊的直接推动力是与一个女人结婚,作曲家从一开始就意识到不可能与她一起生活。 然而,这场危机是由他多年的生活条件和堆积如山的。 “不成功的婚姻加速了危机,”BV Asafiev 正确地指出,“因为柴可夫斯基错误地指望在给定的生活条件下创造一个新的、更有创意的更有利的家庭环境,很快就摆脱了完全的创作自由。 这场危机不是病态的,而是由作曲家作品的整个浮躁发展和最伟大的创作高潮的感觉所准备的,这一紧张爆发的结果表明:歌剧尤金奥涅金和著名的第四交响曲.

当危机的严重程度有所缓解时,是时候对拖了多年的整个路径进行批判性分析和修订。 这个过程伴随着对自己的强烈不满:柴可夫斯基的信中越来越多地抱怨他迄今为止所写的一切都缺乏技巧、不成熟和不完美。 有时在他看来,他已经筋疲力尽,筋疲力尽,再也无法创造任何有意义的东西了。 25 年 27 月 1882 日至 XNUMX 日给冯·梅克的一封信中包含了一种更加清醒和平静的自我评估:“……毫无疑问,我发生了变化。 不再有那种轻松,那种工作的乐趣,感谢那些日子和时间在我不经意间飞逝。 我安慰自己说,如果我以后的作品比以前的作品没有那么真实的感觉,那么它们会在质感上获胜,会更刻意,更成熟。

柴可夫斯基发展的70年代末至80年代中期,可以定义为寻找和积蓄力量以掌握新的伟大艺术任务的时期。 这些年来,他的创作活动并没有减少。 多亏了冯·梅克的经济支持,柴可夫斯基得以从莫斯科音乐学院理论课的繁重工作中解脱出来,全身心地投入到作曲中。 许多作品出自他的笔下,或许没有《罗密欧与朱丽叶》、《弗朗西斯卡》或《第四交响曲》那样引人入胜的戏剧力量和强烈的表现力,也没有像尤金·奥涅金那样温暖深情的抒情和诗意的魅力,但技艺精湛,形式和质地无可挑剔,写得充满想象力,诙谐和创造性,而且往往具有真正的才华。 这些是这些年的三个宏伟的管弦组曲和其他一些交响乐作品。 同时创作的歌剧《奥尔良少女》和《马泽帕》以其形式的广度、对尖锐、紧张的戏剧情境的渴望而著称,尽管它们存在一些内部矛盾和缺乏艺术完整性。

这些探索和经历使作曲家为过渡到他的作品的新阶段做好了准备,其特点是最高的艺术成熟度,思想的深度和意义与实施的完美结合,形式、流派和手段的丰富多样音乐表达。 80年代中下半叶的《曼弗雷德》、《哈姆雷特》、《第五交响曲》等作品,与柴可夫斯基早期作品相比,表现出心理深度更深、思想更集中的特点,悲剧动机更加强烈。 同年,他的作品在国内外获得广泛认可。 正如拉罗什曾经说过的那样,对于 80 年代的俄罗斯,他就像威尔第在 50 年代的意大利一样。 寻求独处的作曲家现在心甘情愿地出现在公众面前,亲自在音乐会舞台上表演,指挥他的作品。 1885 年,他被选为 RMS 莫斯科分部的主席,并积极参与组织莫斯科的音乐会生活,参加音乐学院的考试。 自 1888 年以来,他的凯旋巡回演唱会开始在西欧和美利坚合众国进行。

激烈的音乐、公共和音乐会活动不会削弱柴可夫斯基的创作能量。 为了在业余时间专心作曲,他于1885年在克林附近定居,并于1892年春在克林市郊租了一间房子,至今仍是伟大作曲家的记忆和他最丰富的手稿遗产的主要存储库。

作曲家生命的最后五年以他的创作活动特别高和明亮的开花为标志。 1889-1893年间,他创作了歌剧《黑桃皇后》和《伊奥兰特》,芭蕾舞剧《睡美人》和《胡桃夹子》等精彩作品,最后以无与伦比的悲剧力量,第六(“悲惨”)交响曲艺术概念的明确性和完整性。 这些作品成为作曲家一生和创作道路的结晶,同时也是对未来的一次大胆突破,为国内音乐艺术开辟了新的天地。 现在,他们中的很多东西被认为是对 XNUMX 世纪伟大的俄罗斯音乐家——斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇后来取得的成就的期待。

柴可夫斯基不必经历创造力衰退和枯萎的毛孔——在他仍然充满力量,处于他强大的天才天赋顶峰的时刻,一场意外的灾难性死亡降临了他。

* * *

柴可夫斯基的音乐在他有生之年就已经进入了俄罗斯社会广大阶层的意识,并成为国家精神遗产不可分割的一部分。 他的名字与普希金、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基等俄罗斯古典文学艺术文化最伟大的代表齐名。 这位作曲家在 1893 年意外去世,被整个开明的俄罗斯视为无法弥补的民族损失。 VG Karatygin 的供词有力地证明了他对许多受过思想教育的人的看法,更有价值的是,它属于后来接受柴可夫斯基作品的人,他远非无条件地接受了柴可夫斯基的作品,并受到了很大程度的批评。 在一篇专门纪念他逝世 XNUMX 周年的文章中,卡拉蒂金写道:“……当彼得·伊里奇·柴可夫斯基因霍乱在圣彼得堡去世时,《奥涅金》和《黑桃皇后》的作者第一次不在世上。我不仅能够了解俄罗斯人遭受的损失的规模。 社会但也很痛苦 感觉 全俄悲痛之心。 在此基础上,我第一次感受到了我与整个社会的联系。 因为那是第一次发生,我欠柴可夫斯基第一次在自己身上觉醒了公民的感觉,俄罗斯社会的一员,他去世的日期对我来说仍然有一些特殊的意义。

柴可夫斯基作为一个艺术家和一个人所产生的暗示力量是巨大的:没有一个俄罗斯作曲家在 900 世纪的最后几十年开始了他的创作活动,在某种程度上逃脱了他的影响。 与此同时,910年代和XNUMX世纪初,伴随着象征主义等新艺术运动的传播,一些音乐圈出现了强烈的“反柴可夫”倾向。 他的音乐开始显得过于简单和平凡,缺乏对“其他世界”、神秘和不可知的冲动。

1912 年,N. Ya. 米亚斯科夫斯基坚决反对在著名文章《柴可夫斯基与贝多芬》中对柴可夫斯基遗产的轻视。 他愤慨地拒绝了一些评论家贬低这位伟大的俄罗斯作曲家重要性的企图,“他的作品不仅让母亲们有机会在自己的认可上与所有其他文化国家处于同一水平,而且因此为即将到来的优越感……”。 我们现在已经熟悉的两位作曲家之间的相似之处,他们的名字在文章的标题中被比较,然后看起来很多大胆和自相矛盾的。 Myaskovsky 的文章引起了相互矛盾的反应,包括激烈的争论。 但是新闻界的一些演讲支持并发展了其中表达的思想。

对柴可夫斯基作品的消极态度源于本世纪初的审美爱好,这种消极态度在 20 年代也有所回响,与那些年的庸俗社会学趋势奇怪地交织在一起。 与此同时,正是在这十年中,人们对这位伟大的俄罗斯天才的遗产重新产生了兴趣,对其意义和意义有了更深入的理解,其中伟大的功绩属于 BV Asafiev 作为研究人员和宣传员。 在接下来的几十年中,大量不同的出版物揭示了柴可夫斯基作为过去最伟大的人文主义艺术家和思想家之一的创造性形象的丰富性和多功能性。

柴可夫斯基音乐价值的争论早已不再与我们息息相关,它的高艺术价值不仅没有随着我们这个时代俄罗斯和世界音乐艺术的最新成就而降低,而且还在不断地增长和更深地展现自己更广泛,从新的方面,被同时代人和跟随他的下一代代表忽视或低估。

于。 来吧

- 柴可夫斯基的歌剧作品 →

- 柴可夫斯基的芭蕾创意 →

- 柴可夫斯基交响乐作品 →

- 柴可夫斯基钢琴作品 →

- 柴可夫斯基的浪漫曲→

- 柴可夫斯基合唱作品 →