朱塞佩·贾科米尼 |

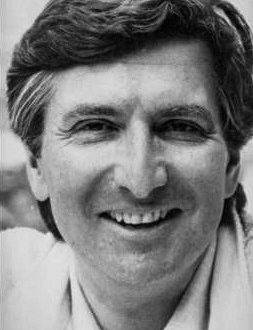

朱塞佩·贾科米尼

朱塞佩·贾科米尼(Giuseppe Giacomini)这个名字在歌剧界广为人知。 这不仅是最著名的,也是最奇特的男高音之一,这要归功于特别黑暗的男中音。 贾科米尼是威尔第《命运的力量》中唐·阿尔瓦罗这一艰难角色的传奇表演者。 这位艺术家多次来到俄罗斯,在那里他在表演(马林斯基剧院)和音乐会中演唱。 Giancarlo Landini 与 Giuseppe Giacomini 交谈。

你是如何发现你的声音的?

我记得我的声音总是很有趣,即使在我很小的时候。 XNUMX岁那年,利用自己的机会成就一番事业的念头俘获了我。 有一天,我和一群人坐公共汽车去维罗纳,在竞技场听歌剧。 我旁边是 Gaetano Berto,他是一名法律系学生,后来成为著名律师。 我唱歌。 他很惊讶。 对我的声音感兴趣。 他说我需要学习。 他富有的家庭为我进入帕多瓦的音乐学院提供了具体的帮助。 那几年,我一边学习一边工作。 是里米尼附近加比切的一名服务员,在一家糖厂工作。

这么艰难的少年,对你的个人形成有什么意义?

很大。 我可以说我了解生活和人。 我明白劳动、努力意味着什么,我知道金钱、贫穷和财富的价值。 我有一个困难的性格。 我经常被误解。 一方面,我很固执,另一方面,我容易内向、忧郁。 我的这些品质常常与不安全感相混淆。 这样的评估影响了我与戏剧界的关系……

从出道到成名已经快十年了。 这么长时间的“训练”是什么原因?

十年来,我完善了我的技术包袱。 这使我能够组织最高级别的职业生涯。 我花了十年时间从歌唱老师的影响中解脱出来,并了解我的乐器的本质。 多年来,我一直被建议减轻声音,减轻声音,放弃作为我声音标志的男中音色调。 相反,我意识到我必须使用这种颜色并在其基础上找到新的东西。 必须从模仿德尔摩纳哥这样危险的声乐模型中解放出来。 我必须为我的声音、他们的位置、更适合我的声音制作寻找支持。 我意识到歌手真正的老师是帮助找到最自然的声音,让你按照自然数据工作,不将已知理论应用于歌手的人,这可能导致声音丢失。 真正的大师是一位微妙的音乐家,他会引起您对不和谐声音的注意,乐句中的缺陷,警告您不要对自己的本性进行暴力,教您正确使用用于发射的肌肉。

在你职业生涯的初期,哪些声音已经“不错”,而相反,哪些声音需要改进?

在中央,即从中央的“to”到“G”和“A flat”,我的声音起作用了。 过渡声音通常也可以。 然而,经验使我得出结论,将过渡区的起点移到 D 是有用的。你越仔细地准备过渡,结果就越自然。 相反,如果你拖延,在“F”上保持声音开放,高音会有困难。 我声音中不完美的是最高音,纯 B 和 C。为了唱这些音符,我“按下”并寻找它们在顶部的位置。 凭经验,我意识到如果支撑物向下移动,高音就会被释放。 当我学会将横膈膜保持在尽可能低的位置时,我喉咙里的肌肉得到了释放,我更容易达到更高的音符。 它们也变得更有音乐性,与我声音的其他声音更加一致。 这些技术上的努力帮助我调和了我声音的戏剧性与气喘吁吁的歌唱需求和声音制作的柔和度。

哪些威尔第歌剧最适合你的声音?

毫无疑问,命运之力。 阿尔瓦罗的灵性与我的微妙、忧郁的嗜好相一致。 我对聚会的气氛很满意。 这主要是中央 tessitura,但它的线条非常多样,它也影响了上音符的区域。 这有助于喉咙摆脱紧张。 这种情况与一个人发现自己必须从乡村荣誉中演奏一些段落的情况完全相反,其中的 tessitura 集中在“mi”和“sol”之间。 这使喉咙发硬。 我不喜欢 Manrico 在 Troubadour 中扮演的角色。 她经常使用她的声音的上半部分,这有助于改变适合我身体的位置。 撇开 cabaletta Di quella pira 中的胸部 C 不谈,Manrico 的部分是我声音的上部区域难以处理的那种 tessitura 的一个例子。 拉达梅斯部分的 tessitura 非常阴险,在歌剧过程中对男高音的声音进行了艰难的考验。

奥赛罗的问题仍然存在。 这个角色的声乐风格不需要像通常认为的那样多的男中音泛音。 必须记住,要唱奥赛罗,你需要一种许多表演者所没有的响度。 配音需要威尔第的写作。 让我也提醒您,今天许多指挥家倾向于强调乐团在奥赛罗中的重要性,创造出真正的“声音雪崩”。 这给任何声音都增加了挑战,即使是最强大的声音。 奥赛罗的部分只有由了解声音要求的指挥才能有尊严地演唱。

您能说出将您的声音置于正确和有利条件下的指挥吗?

毫无疑问,祖宾元。 他设法强调了我声音的尊严,并以冷静、诚恳、乐观的态度包围了我,这让我能够以最好的方式表达自己。 Meta 知道歌唱有其自身的特点,超越了乐谱的语言学方面和节奏的节拍指示。 我记得托斯卡在佛罗伦萨的排练。 当我们唱到咏叹调“E lucevan le stelle”时,大师让管弦乐队跟着我,强调歌声的表现力,让我有机会跟随普契尼的乐句。 对于其他指挥家,即使是最杰出的指挥家,情况并非总是如此。 正是托斯卡让我想起了指挥家的不太愉快的回忆,它们的严格性、僵化性使我无法充分表达我的声音。

普契尼的声乐作品和威尔第的声乐作品:你能比较一下吗?

普契尼的歌声本能地把我的声音引向了歌声,普契尼的台词充满了旋律的力量,伴随着歌声,促进了情感的自然爆发。 另一方面,威尔第的写作需要更多的深思熟虑。 《图兰朵》第三幕的结尾体现了普契尼声乐风格的自然和独创性。 从第一个音符开始,男高音的喉咙发现写作已经改变,以前场景的灵活性不再存在,阿尔法诺不能或不想在最后的二重唱中使用普契尼的风格,他的制作方式人声歌唱,无人能比。

在普契尼的歌剧中,哪部离你最近?

毫无疑问,来自西方的女孩和近年来的图兰朵。 卡拉夫的部分非常阴险,尤其是在第二幕中,声乐写作主要集中在声音的上部区域。 当咏叹调“Nessun dorma”的那一刻到来时,喉咙会变硬而不进入释放状态的风险。 同时,毫无疑问,这个角色很棒,带来了很大的满足感。

你喜欢什么样的真实歌剧?

二:Pagliacci 和 André Chenier。 切尼尔是一个能给男高音带来职业最大满足感的角色。 这部分使用了低音和超高音。 Chenier 拥有一切:戏剧男高音、抒情男高音、论坛报在第三幕中的朗诵、激情澎湃的情感流露,例如独白“Come un bel di di maggio”。

你后悔没有在一些歌剧中唱歌,你后悔自己在其他地方唱歌吗?

我将从我不应该表演的那部开始:美狄亚,1978 年在日内瓦。 切鲁比尼冰冷的新古典声乐风格并没有给像我这样的声音带来任何满足感,也没有给像我这样有气质的男高音带来任何满足感。 我很遗憾我没有在参孙和大利拉唱歌。 在我没有时间好好研究它的时候,我被提供了这个角色。 没有更多的机会出现。 我认为结果可能很有趣。

你最喜欢哪些剧院?

纽约的地铁。 那里的观众真的对我的努力给予了回报。 不幸的是,从 1988 年到 1990 年的三个赛季,莱文和他的随从没有给我机会以我应得的方式展示自己。 他宁愿把重要的首演委托给比我宣传更多的歌手,把我留在阴影中。 这决定了我在其他地方尝试自己的决定。 在维也纳歌剧院,我取得了成功并获得了相当大的认可。 最后,我想提一下东京的观众令人难以置信的热情,我得到了真正的起立鼓掌。 我记得在安德烈·切尼尔的“即兴表演”之后给予我的掌声,自德尔摩纳哥以来,日本首都就再也没有表演过。

意大利剧院怎么样?

我对其中一些人有美好的回忆。 1978 年至 1982 年间,我在卡塔尼亚的贝里尼剧院首次亮相,担任重要角色。 西西里公众热情地接待了我。 1989 年维罗纳竞技场的赛季非常精彩。 我的状态很好,作为 Don Alvaro 的表演是最成功的。 然而,我必须抱怨我与意大利剧院的关系没有像我与其他剧院和其他观众那样紧密。

对 Giuseppe Giacomini 的采访发表在 l'opera 杂志上。 Irina Sorokina 的意大利语出版和翻译。

1970 年首次亮相(韦尔切利,平克顿部分)。 他在意大利剧院演唱,自 1974 年起在斯卡拉歌剧院演出。 自 1976 年起在大都会歌剧院(1982 年在威尔第的《命运的力量》中以阿尔瓦罗的身份首次亮相,以及《麦克白》中麦克德夫的其他部分)。 在维罗纳竞技场音乐节上反复演唱(Radamès 的最佳部分之一,1982 年)。 1986年,他在圣地亚哥演出了奥赛罗一角,大获成功。 最近的表演包括维也纳歌剧院的曼里科和考文特花园的卡拉夫(均为 1996 年)。 其中还有 Lohengrin、Monteverdi 的 The Coronation of Poppea 中的 Nero、Cavaradossi、The Girl from the West 中的 Dick Johnson 等。穆蒂,飞利浦)。

E.佐多科夫,1999